LOGBUCH LXXVII (3. September 2025). Von Michael Rieger

Zu den wirklich populären und weit verbreiteten Aufnahmen sogenannter „klassischer“ Musik zählen gewiß Bachs Goldberg-Variationen in der Einspielung von Glenn Gould (auch wenn es sich um „spätbarocke“ Musik handelt). Die jugendlich ungestüme Aufnahme von 1955 ist hierbei von der altersweisen, wesentlich langsamer gespielten Aufnahme von 1981 zu unterscheiden. Die Differenz beträgt immerhin ca. zwölf Minuten (bei 39 zu 51 Minuten). Goulds Publikumserfolg ist umso erstaunlicher, wenn man bedenkt, daß Bachs Komposition mehr als zweihundert Jahre alt war, als Goulds erste Aufnahme entstand.

Seit 1741 haben sich die Kompositionstechniken und die Hörgewohnheiten radikal verändert. Insbesondere ist Bachs religiös motivierte Arbeit heute kaum noch vermittelbar. Für Bach, der ein frommer Mann war, hatte die Musik nur einen Sinn, nämlich soli Deo gloria zu erklingen – Gott allein sei sie zu Ehren. Was bei der Matthäus-Passion oder den, man höre und staune, rund zweihundert überlieferten Kantaten offenkundig ist, daß eben diese Musik zu Ehren Gottes veranstaltet wurde, bezog Bach aber explizit auf die Gesamtheit seiner Kompositionen, also auch auf die Goldberg-Variationen. „Mit aller Musik soll Gott geehrt und die Menschen erfreut werden. Wenn man Gott mit seiner Musik nicht ehrt, ist die Musik nur ein teuflischer Lärm und Krach.“ So der Originalton des Komponisten.

Ob aber Gould Bachs religiöse Überzeugungen teilte oder nicht, ist hier gar nicht von Belang, eine Frage ist eher, inwiefern seine Aufnahmen eine religiöse Aussage transportieren. Doch eins nach dem anderen.

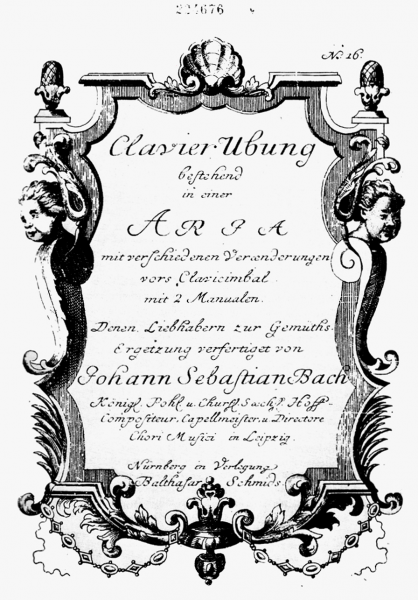

Zunächst fällt auf, daß Goulds Aufnahmen in beiden Fällen Klavierversionen darstellen. Bach selbst hatte die Goldberg-Variationen hingegen für das Cembalo geschrieben, der Originaltitel lautet: Clavier Ubung bestehend in einer ARIA mit verschiedenen Verænderungen vors Clavicimbal mit 2 Manualen. Denen Liebhabern zur Gemüths-Ergetzung verfertiget von Johann Sebastian Bach. (Auf diesen Titel kommen wir noch zurück.) Das Klavier, wie wir es heute kennen, steckte zu Bachs Zeiten noch in den Kinderschuhen. Nun ist es aber eben kein Zufall, daß Glenn Gould die Variationen auf dem Klavier eingespielt hat: Ein nicht ganz unwesentlicher Grund mag darin zu sehen sein, daß Gould nun einmal Pianist und nicht Cembalist war. Somit ist die Wahl des Materials als Klaviermaterial bereits eine Form der Interpretation – und zwar eine ahistorische. Das Cembalo bietet einen für heutige Hörer so ungewohnten wie doch wunderschönen Klang, es lebe Couperin mit Les Pavots und Les Chinois, doch nicht jene Entfaltungsmöglichkeiten der Interpretation, wie das Klavier sie über die Anschlagsdynamik als Form des persönlichen Ausdrucks ermöglicht. Gustav Leonhardt hat die Variationen 1965 auf dem Cembalo eingespielt, und diese Aufnahme gehört zweifellos bis heute zu den hörenswerten Referenzaufnahmen. Aber – und das ist auch nicht ganz unwichtig: Kein Mensch würde sich heute noch mit den Goldberg-Variationen befassen, würde man sie im Konzertsaal konsequent historisch reflektiert auf dem Cembalo darbringen. Nur ein paar holländische Alte-Musik-Wissenschaftler hätten sich daran erfreut. Es ist somit das Verdienst Glenn Goulds, der im übrigen die Tasten oft durchaus kurz und trocken anschlägt, also in einem „Cembalo-Stil“ spielt, einen Schatz ins Repertoire gehoben zu haben, der gerade durch ihn und seine Interpretation auf dem Klavier zu strahlen und zu funkeln begonnen hat. Und dazu gleich in zweierlei Lesart.

So bedeutend die Erkenntnisse der historischen Aufführungspraxis und aller detailreichen Vorarbeiten, die damit zusammenhängen, auch waren und sind, so goldrichtig war Glenn Goulds Behandlung des Materials, als er 1955 ins Studio ging. Angesichts der veränderten Hörgewohnheiten des 20. Jahrhunderts darf man vielleicht sogar so weit gehen, daß Goulds Modernisierung geradezu geeignet war, die ästhetische Struktur und damit auch die von Bach gestaltete religiöse Dimension einem so ganz und gar anders sozialisierten Publikum nahezubringen. Die Struktur einer Aria, die dreimal (trinitarisch?) zehn Variationen durchläuft und dann abschließend noch einmal wiederholt wird, läßt sich symbolisch ausdeuten: Dem Musiker ist eine Klangordnung gegeben, so wie dem Menschen eine Weltordnung gegeben ist, innerhalb derer er sich bewegt. Bei allen möglichen Variationen (den Aspekten der menschlichen Freiheit) kehrt der Mensch stets zu dieser festen Ordnung zurück oder besser: er verbleibt in ihr. Es liegt auf der Hand, in welchem Maß dies der Bach’schen Religiosität entspricht – und daß es sich um jene titelgebende Gemüths-Ergetzung handelt, die sich als Erfahrung für die Seele begreifen läßt.

Der Befund läßt sich auch in Bezug auf Bachs angebliche Klavierkonzerte wiederholen. Selbige hat Glenn Gould ebenfalls aufgenommen, sechs von insgesamt sieben, und zwar zwischen 1957 und 1969. Das Problem ist nur, daß es sie gar nicht gibt. Jene Piano Concertos erscheinen im Bach-Werke-Verzeichnis als sieben Konzerte für ein Cembalo, Streicher und Basso Continuo (siehe BWV 1052–1058). Im Englischen ist in der Werbung von Piano, ansonsten meist von Keyboard Concertos die Rede. Was die Sache entsprechend relativiert – man muß davon ausgehen, daß es zu Bachs Zeiten keine absolute Festlegung auf ein ganz bestimmtes Tasteninstrument gab (zumal jene Konzerte Umarbeitungen von Material für andere Instrumente darstellen), wobei aber ganz sicher nie ein Klavier im heutigen Sinn gemeint gewesen sein kann. Viel eher bildet sich in den Konzerten eine allmähliche Emanzipation des Cembalos vom Begleit- zum Soloinstrument ab.

Bei dem Konzert in d-Moll handelt es sich um ein prominentes, oft gehörtes Musikstück. Den Auftakt des ersten Satzes hat man schon nach kurzem Anhören wieder im Ohr. Der erste Satz ist ca. acht Minuten lang und schraubt sich unnachgiebig, ja wie die Bewegung einer Maschine ins Gehirn des Hörers, keineswegs entspannend – im allgemeinen und zu Recht wird das Stück als „verwegen“, „dunkel“ und nicht zuletzt als „dramatisch“ beschrieben (im Sinne eines Dramas à la Chabrol, scheint mir). Es ist ein anstrengendes Konzert (ganz im Unterschied zum „leichten“ Konzert Nr. 3). Der zweite Satz darf als traurig und trauernd bezeichnet werden. Nun ist an Goulds/Bernsteins Interpretation jenseits der historischen Kritik gleich nichts auszusetzen, der Pianist brilliert in den schnellen Läufen, elegant und sich seiner Sache voll bewußt. Das Konzert (Satz 1 und 3) hat etwas Bedrängendes, Gehetztes, das in Goulds Interpretation vielleicht sogar noch stärker hervorgekehrt wird und den Hörer in Unruhe versetzt – es ist der Mensch, der der Welt ausgesetzt ist. Hört man im Unterschied dazu eine Aufnahme, die sich der Historizität ihres Vorgehens, was etwa das eigentliche Instrumentarium angeht, versichert hat, z. B. die Einspielung des Concentus Musicus unter Nikolaus Harnoncourt (1968), dann ergibt sich ein viel differenzierteres Klangbild, das mehr von der Einbettung des Cembalos in den Körper der Streicher lebt, während sich bei Gould das Klavier deutlich vom insgesamt etwas untersteuerten Orchester absetzt. Das ließe sich als Reflex der klassisch-romantischen Virtuosität des 19. Jahrhunderts deuten: In dem stärker exponierten Klavier spiegelt sich der weniger eingebettete (weniger behauste) Mensch der Gegenwart.

Das Klavier war nicht vorgesehen für diesen Klang, und doch hat es sich ihn mit guten Gründen erobert. So ist es ein müßiges Unterfangen, die eine gegen die andere Version auszuspielen, stellen doch beide legitime Konzepte moderner Interpretationen dar, in denen die religiöse Weltsicht gleichwohl durch die musikalische Struktur verankert ist.

Weitere „Randnotizen zur Musikgeschichte“ folgen Ende des Monats.

Abbildung: Titelblatt des Erstdrucks der Goldberg-Variationen (Wikimedia Commons)