LOGBUCH LV (20. Dezember 2023). Von Beate Broßmann

Wenn einem der Dichtername „Goldsmith“ kein Begriff ist, tut man gut daran, vor der Lektüre des über 300 Seiten umfassenden Klein-Oktav-Buches das Nachwort des Herausgebers Till Kinzel zu lesen. Die Einordnung und Würdigung des Werkes und seines Übersetzers Joachim Christoph Bode stimmt den Literaturliebhaber ein auf eine recht wunderliche Geschichte und müßte eigentlich als Vorwort fungieren.

Uns liegt die zweite deutsche Übersetzung von 1776 vor – erschienen zehn Jahre nach dem englischen Original. Dies hat den Vorzug, die Sitten und Verhaltensweisen der Engländer in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts, gebrochen von zeitgenössischem deutschem Geist, zeitkoloriert und unmittelbarer zu erfahren, als dies mit einer aktuellen Neuübersetzung möglich wäre. Zwar sind bis heute immer wieder deutschsprachige Auflagen und Neuübersetzungen erschienen, aber im literarischen Gedächtnis der Deutschen hat das Werk des Iren Goldsmith nicht dauerhaft Fuß fassen können.

Beim Lesen fielen der Rezensentin zunächst zwei Eigenheiten des Textes auf: Viel eher als einem Roman ähnelt er einem Theaterstück, ja gegen Ende immer mehr einem Schwank. Bezeichnend ist, daß dieses Buch den einzigen Roman im Œuvre von Goldsmith darstellt. Aus seiner Feder stammen aber einige Lustspiele. Darüber hinaus enthält die Übersetzung zahlreiche deutschsprachige Ausdrücke, die auch einem in der Literaturgeschichte bewanderten Leser von heute gänzlich unbekannt sind und nachgeschlagen werden müssen. Für diese Umstände findet man im Nachwort eine mögliche Erklärung: Ein literarischer Übersetzer hatte in Deutschland offenbar im 18. Jahrhundert, und wohl auch darüber hinaus, wesentlich mehr Freiheiten, als dies in der Gegenwart der Fall ist. Versucht man heute, das Original so weit in seiner Authentizität zu belassen, daß möglichst viele Originalbegriffe unübersetzt bleiben und die Struktur des Textes nicht angetastet wird, ist es wohl nicht übertrieben zu sagen, daß J. C. Bode kräftig in das Werk eingriff und man eher von einer „Übertragung“ sprechen sollte als von einer „Übersetzung“ in der heutigen Bedeutung des Wortes. In der Vergangenheit versuchten Übersetzer, sich das Universum fremder Kulturen anzuverwandeln, es dem Leser nahezubringen, indem sie es gewissermaßen zu sich herüberholten. Im Verständnis heutiger linksliberaler Kulturdogmatiker handelt es sich dabei sicherlich um eine zu verurteilende „kulturelle Aneignung“. Die heutige Philosophie des Übersetzens hingegen versucht, das andere in seiner Fremdheit zu belassen und jede Vermittlung im oben genannten Sinn zu unterlassen. „We have endeavoured to create this version as close to the original artefact as possible“, heißt es in der Beschreibung einer englischen Neuausgabe des Goldsmith’schen Romans. Strenggenommen wäre in diesem Konzept jedwede Übersetzung eine „kulturelle Aneignung“, genauer gesagt: Enteignung.

Die Eigensinnigkeit und Eigenständigkeit des Übersetzers zeigt sich zum einen in der starken Orientierung Bodes am mündlichen Erzählen: „Herr Bode hat, sowie im Tristram [Shandy; Roman von Laurence Sterne], hier alles der lebendigen Sprache des Umgangs und der mündlichen Erzählung nähergebracht, und dadurch gezeigt, was unsere Sprache an mannichfaltiger Wendung und Biegsamkeit unter den Händen eines Mannes von Talenten vermag“, zitiert Till Kinzel Bodes Zeitgenossen Johann Heinrich Merck. Zum anderen habe Bode „zu viel Eigenworte und dem ganzen lesenden Publikum unverständliche Provinzialismen [in] seine Übersetzungen eingestreut und dadurch die Allgemeinverständlichkeit vermindert“, befand damals J. J. Eschenburg, wie ebenfalls dem Nachwort zu entnehmen ist.

Diese beiden Aspekte sind keine Bagatellen, erschweren sie doch einem Rezensenten die geraffte Nacherzählung einer gewöhnlichen Romanhandlung. Man kann zwar mit Mühe so etwas wie einen roten Faden extrahieren. (Hier findet man eine ausführliche Darstellung der Romanhandlung, sodass ich an dieser Stelle darauf verzichten kann: https://de.wikipedia.org/wiki/Der_Pfarrer_von_Wakefield). Aber recht eigentlich handelt es sich im ganzen Buch um Szenen in einem dörflichen Pfarrhaus und sich in der Nähe befindlicher Örtlichkeiten, also im Grunde um die Wiedergabe von Alltagsgesprächen. Ein Pfarrer, seine Frau und fünf Kinder im Alter von etwa drei bis achtzehn Jahren sind die „Helden“ der Erzählung. Wiedergegeben und zitiert werden die Gespräche aus der Ich-Perspektive des Hausvaters Reverend Dr. Charles Primrose. Was die Familie den lieben langen Tag tut und wie ihre Lebensumstände sind – davon erfährt der geneigte Leser zu Beginn ein Weniges, und selbst dieses ist bereits eingebettet in die „Praxisphilosophie“ eines aufgeklärten und sich beständig zu Belehrungen verpflichtet fühlenden Pfarrers. Der Leser wird stehenden Fußes in seine Gesinnungswelt eingeführt, die allerdings nur durch einen sehr dünnen Faden mit seiner christlichen Religiosität verbunden ist. Im ganzen Buch findet sich kein einziges Mal der Name Jesu Christi. An die Stelle von Bibelpredigten setzt der geistliche Funktionär auf der untersten Ebene der Gesellschaft die sogenannte „Vermahnung“. Diese Art des Umgangs mit den Mitmenschen drückt sich in den ersten Sätzen des „Romans“ folgendermaßen aus:

„Ich habe beständig dafür gehalten, daß der ehrliche Mann, der sich verheirathete und ein hübsches Häufchen Kinder aufzöge, mehr Nutzen schaffe, als derjenige, welcher ledig bliebe, und blos von der Bevölkerung schwatzte. Aus diesem Grunde war es kaum ein Jahr, daß ich mich examiniren lassen, als ich schon ernstlich aufs Beweiben bedacht war, und mir eine Frau aussuchte, wie sie ihr Brautkleid, nicht nach einer feinen gleißenden Oberfläche, sondern nach Eigenschaften, welche auf die Dauer wären.“

Das ist nicht ohne Selbstironie, strotzt es doch von – offenbar mißverständlich für sehr deutsch gehaltenen – Biedersinn. Der ungarische Literaturwissenschaftler Antal Szerb nannte das Buch „das sympathischste Produkt des moralischen Sentimentalismus“, Gerd Rohmann befand, daß Goldsmiths Sentimentalität „ganz von bürgerlicher Wohlanständigkeit geprägt“ sei. Und vielleicht liegt es wieder am Charakter der Übersetzung, wenn sich die Rezeption des Buches in England und in Deutschland grundsätzlich unterschieden haben muß: In Deutschland wurde es zu seiner Entstehungszeit „fast ausschließlich als Parabel vom sittlichen Glück der Selbstbescheidung gelesen“. Die Engländer hingegen sahen in dem Roman eher eine Komödie, gar eine Satire. Die Ironie des Erzählers spielte im Original offenbar eine viel größere Rolle als in der deutschen Übertragung. Literaturwissenschaftler Robert H. Hopkins deutete den Roman sogar als drastische Satire auf habgierige und heuchlerische Geistliche. – War Goldsmiths Roman ein Plädoyer für Wohlanständigkeit oder verfaßte er eine Parodie auf selbige? Diese grundsätzliche Frage läßt sich anhand der uns vorliegenden Neuauflage nicht entscheiden.

Wir haben es hier also einerseits mit einem empfindsamen bzw. sentimentalen Roman zu tun, in dem Emotionen höher geschätzt werden als Vernunft. Andererseits ist er auch als turbulenter Schelmenroman, Lustspiel und Verwechslungskomödie zu lesen, in der die dafür üblichen Elemente wie Täuschungen, Betrug, Untreue, Mißverständnisse und Intrige unter Konstruktion einer Unmenge unglaubwürdiger Zufälle und unwahrscheinlicher Begebenheiten verwendet werden. In der Person des Charles Primrose stellt sich ein seelenstarker und anständiger Philanthrop dieser Unbill des Lebens unerschrocken und mannhaft entgegen.

Der Roman war zu seiner Entstehungszeit ein Publikumserfolg. Sir Walter Scott, Lord Byron und J. W. Goethe haben ihn mit viel Lob bedacht. Letzterer kam in den Genuß des Werkes, als Herder ihn in der ersten deutschsprachigen Übersetzung mit nach Straßburg brachte und einigen Liebhabern der modernen Literatur „durch selbsteigne Vorlesung bekannt machen wollte“ (Dichtung und Wahrheit, Aufbau Verlag Berlin und Weimar, 1984. S. 424). Der junge Dichter charakterisiert Primrose in seinen Erinnerungen als einen Mann „mit rein menschlichen Gesinnungen, stark genug, um unter keinen Umständen davon zu weichen, und schon dadurch über die Menge erhaben, von der man Reinheit und Festigkeit nicht erwarten kann“ (ebenda, S. 424f.). In Verbindung mit Natürlichem, Sonderbarem und Seltsamem gehöre dieser Roman zu den besten, die je geschrieben worden seien.

Das hört sich an, als habe Goethe aus der Warte des sentimentalischen Moralismus gewertet. Allerdings heißt es später: „… eigentlich fühlte ich mich aber in Übereinstimmung mit jener ironischen Gesinnung, die sich über die Gegenstände, über Glück und Unglück, Gutes und Böses, Tod und Leben erhebt und so zum Besitz einer wahrhaft poetischen Welt gelangt“ (ebenda). Möglicherweise hat sich der junge Schriftsteller auch von einer weiteren Eigenart des Romans inspirieren lassen: Die Ich-Erzählsituation durchbricht Goldsmith mehrfach durch den Einbau nicht-narrativer Elemente, so von Gedichten, Liedern, thematischen Monologen, den bereits erwähnten „Vermahnungen“ an Predigt statt, Geschichten und Binnenerzählungen, was die Länge des an Ereignissen armen Romans erklärt. In seinem Spätwerk „Wilhelm Meisters Wanderjahre“ wird Goethe diese Methode des Patchworks auf eine exzessive Art verwenden, die bereits auf die Postmoderne verweist.

Einem heutigen Leser sticht bei solchen Prosawerken ins Auge, in welchem narrativen Reichtum das Leben in der Vormoderne offenbar stattfand: In einem fort wird vorgelesen und werden Geschichten im kleinen Kreis erzählt –Märchen, Fabeln, selbst erfundene oder autobiographische – werden Gedichte rezitiert und Lieder gesungen. In unserer Medienwelt hingegen existiert der Großteil der narrativen Formen und Stoffe gar nicht mehr, oder er wird von „vereinzelten Einzelnen“ aufgenommen. Er verbindet die Glieder der Gesellschaft nicht mehr miteinander, und es ist abzusehen, daß die Deutschen über kurz oder lang keine gemeinsamen Erzählungen mehr haben werden, die Bestandteil einer Leitkultur sein könnten.

Beeindruckend bei der Literatur des Sentimentalismus ist auch immer wieder aufs Neue, daß trotz der Sittenstrenge in der Kultur bis zum Ende des 19. Jahrhunderts eine Offenherzigkeit in Gefühlsdingen wie selbstverständlich geherrscht zu haben scheint. Selbst im Pastorenhaushalt trägt man sein Herz auf der Zunge, und auch intime Gedanken werden – zumindest innerhalb der Familie – preisgegeben. Einmal mehr bestätigt sich bei der Lektüre, daß es schon vor Freud eine Art von Psychologie gab. Sie stand in keinem Lehrbuch, war aber eine natürliche Gabe einer Vielzahl von Menschen. Karl Philipp Moritz’ Mehrteiler „Anton Reiser“, 1785–1790 erschienen, der bereits im Untertitel als „psychologischer Roman“ bezeichnet wird, legt als der in Deutschland bekannteste Roman dieser Literaturrichtung Zeugnis davon ab. „Der Dorfprediger von Wakefield“ kann auch, wie Goethes „Wilhelm Meister“, als psychologischer Roman gelesen werden. Primroses philosophische Betrachtungen zur menschlichen Natur sind schon der Logik der Sache nach psychologiehaltig.

Dieser wunderlich-zwiespältige Roman bietet, wie wir gesehen haben, in mehrfacher Hinsicht Anlaß zum Räsonieren, Staunen und Kopfschütteln – und dies ist ja nicht die schlechteste Reaktion auf ein literarisches Erlebnis.

Oliver Goldsmith: Der Dorfprediger von Wakefield. Eine Geschichte, die er selbst geschrieben haben soll. Hrsg. und mit einem Nachwort von Till Kinzel. Wehrhahn Verlag, Hannover 2023.

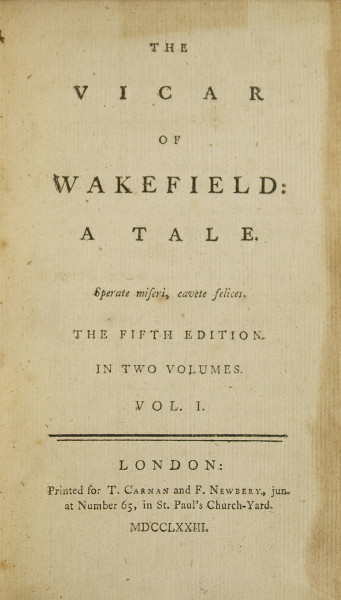

Abbildung: Titelseite der fünften Auflage des englischen Originals von 1773 (Wikimedia Commons)